(2019年各種案内)

(2019年各種案内)

犬を飼う人のための十戒(2019年12月)

犬を飼う人のための十戒(THE TEN

COMMANDMENTS of dog stewardship)については、2014年6月にも言及しています。 犬を飼う人のための十戒(THE TEN

COMMANDMENTS of dog stewardship)については、2014年6月にも言及しています。

シャルル(II)が健康で何の問題も無い状態の今でも、十戒を読むとジーンときます。犬を飼っておられる方なら、みんなそうではないでしょうか。

シャルル(II)を信頼し、話しかけ、大切にし、お互い歳をとっても最期まで一緒にいたいと思います。

最悪・最高/恋は盲目(2019年11月)

The worst is not, so long as we can say, ‘This is the worst’.

The worst is not, so long as we can say, ‘This is the worst’.

最悪だと言えるうちは最悪ではない。(リア王)

最悪だと言うことができない、本当の最悪とは如何なる状態なのでしょう。

逆に最高(最善・最良)の状態だと感じている時、ペシミストはこれから坂道を下っていくだけだと考え、オプティミストは最高だと言えるうちは最高ではない、もっともっと良くなると思うのでしょう。きっと、起業や投資で成功している人はこの両方の考え方を兼ね備えています。成功している時もそのままではいつかジリ貧になるから、さらに良い方向を目指して展開、或いは転換や売り抜けのタイミングを見誤らないのが肝要です。私にはこの資質が決定的に欠けています。

Love is blind,and lovers cannot see the pretty follies that themselves commit.

Love is blind,and lovers cannot see the pretty follies that themselves commit.

恋は盲目であり、恋人たちは自分たちが犯す小さな愚かさが見えなくなる。(ヴェニスの商人)

あばたもえくぼ、ですね。後から振り返って、男女ともどうしてあんな人を好きになってしまったんだろうと思うことがあります。(乏しい経験ながら、私にはなかったですが。)恋をしている時は最高に幸せであり、他は何も要らなくなります。それ故、受験生や最高のパフォーマンスを目指すアスリートに恋愛を控えさせる、諦めさせる指導者は後を絶たなく、一理ある場合も理不尽な場合もあります。やるべき事と恋愛を両方上手にこなす人もいます。成就しても、後悔しても、それでも恋は恋。

I met a university classmate in Fukuchiyama.(2019年10月)

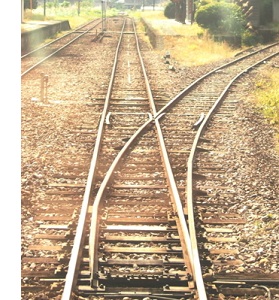

大学の同級生が福知山市で特別講演を行うとのことで、参加しました。彼はかつて、京都大学医学部の老年医学講座(後に循環器内科学)教授である北徹先生の教室の助教授(当時)で、米国の留学先をみても、完全にレールジッツの道を歩んでいました。ところが、在宅医療に取り組むことを決意し、仙台におられるその道の先駆者のもとで研鑽し、京都市で往診クリニックを開業しました。ともすれば大学の教職を尊びがちな母校ですが、敢然と起業し、業務を展開していった彼は活力漲るというよりは、冷静で謙虚でやはり学術肌です。講演後に自宅に来てもらい、妻と長女と一緒にお話を聞かせてもらいました。また、来年の2月に会えることを楽しみにしております。

大学の同級生が福知山市で特別講演を行うとのことで、参加しました。彼はかつて、京都大学医学部の老年医学講座(後に循環器内科学)教授である北徹先生の教室の助教授(当時)で、米国の留学先をみても、完全にレールジッツの道を歩んでいました。ところが、在宅医療に取り組むことを決意し、仙台におられるその道の先駆者のもとで研鑽し、京都市で往診クリニックを開業しました。ともすれば大学の教職を尊びがちな母校ですが、敢然と起業し、業務を展開していった彼は活力漲るというよりは、冷静で謙虚でやはり学術肌です。講演後に自宅に来てもらい、妻と長女と一緒にお話を聞かせてもらいました。また、来年の2月に会えることを楽しみにしております。

最後の内燃機関?(2019年9月)

7年のモデルチェンジサイクルを経て、同じ車種、グレードの車が我が家にやってきました。興味がない人には、どこが変わったかわからないと思います。前車は最後の自然吸気、新車は最後の内燃機関かも知れません。そのうち、RRとかFR、FFなども過去の遺物となりそうです。

7年のモデルチェンジサイクルを経て、同じ車種、グレードの車が我が家にやってきました。興味がない人には、どこが変わったかわからないと思います。前車は最後の自然吸気、新車は最後の内燃機関かも知れません。そのうち、RRとかFR、FFなども過去の遺物となりそうです。

「未必のマクベス」(2019年8月)

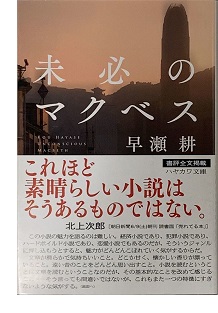

早瀬耕の「未必のマクベス」は面白い小説です。ハヤカワ文庫の帯には、北上次郎が“経済小説であり、犯罪小説であり、ハードボイルド小説であり、恋愛小説でもある…。読み始めるとやめられなくなる。これほど素晴らしい小説はそうあるものではない。”と絶賛しています。(この本は面白くないから、読まなくても良い、と帯に書いてあることはまず無いのですが。)

早瀬耕の「未必のマクベス」は面白い小説です。ハヤカワ文庫の帯には、北上次郎が“経済小説であり、犯罪小説であり、ハードボイルド小説であり、恋愛小説でもある…。読み始めるとやめられなくなる。これほど素晴らしい小説はそうあるものではない。”と絶賛しています。(この本は面白くないから、読まなくても良い、と帯に書いてあることはまず無いのですが。)

この小説を読んで感じたことが4つあります。まず、私はシェイクスピアの作品をきちんと読んだことがないということと、そして自分にearly modern

Englishが読めるかということです。シェイクスピアは英語そのものに大きな影響を与えたと言われています。bloody、control、critical、hurry、lonely、majestic、suspiciousなど彼が初めて使ったとされる単語は、現代英語でも広く使われています。名言、格言も沢山あります。私も秀逸な日本語翻訳でもいいから、シェイクスピアの代表作を読破しようと思いました。

「未必のマクベス」は東アジアの旅行小説でもあります。香港、マカオ、ホーチミンシティなどに、(怖いところは除いて、)行ってみたくなります。monokakiに早瀬耕本人のインタビューが載っています。

“会社にいた30代後半ぐらいから、少しでも休みがあれば国外に旅行に行っていたんです。もう三連休でも逃げ出したくて、香港や台北、足を延ばしてホーチミンシティなどアジアを中心に。香港だけでも4、5回は行きました。”

“街の風景は思い浮かべながら書いていますね。「未必のマクベス」は作中で雨が降らないんですよ。それは僕が旅行中にあまり雨に当たったことがないか、覚えてないからかもしれません。ホーチミンシティとかバンコクにはスコールが降る時間帯があるんですが、物語の中には出てこないんです。傘を全然差さない。”

そして、なんと言ってもキューバリブレを飲みたくなります。(正確には、スペイン語でクバ・リブレ、英語ではキューバ・リバー。)サントリーのカクテルレシピによると、“1902年、スペインからのキューバ独立戦争の際に生まれたカクテル。独立支援のアメリカ軍人がたまたまラムにコーラを落としてみたら、うまかった!という偶然の産物。そのときの民衆の合言葉がViva

Cuba

Libre!(自由なるキューバ万歳!)。独立闘争の際にキューバを後押ししたのがアメリカ。キューバ産のラムとアメリカのコーラ、2つの国の連帯感をあらわしたのがこのカクテル。政治的メッセージの濃い生い立ちである。”早瀬耕は、“健康に気遣うならそもそもお酒を飲まなければいいのに、ダイエットコーク、今だったらゼロコークをわざわざ指定してまでお酒を飲むのは、変なことだけ気にしてる中井の性格設定ですね。バンコーが雲呑麺ばかり食べているのは、粘着質的なところを表しています。雲呑麺の話がなければ、バンコーって最後の最後まで明るい男なんですけど、実は彼はあまり新しいものが好きではない。ほんとうに快活なだけの男なのかという部分を出したくて、小道具を使っています。”と語っています。キューバリブレは懐かしのキューピット(カルピス1:コーラ5)同様私には美味しくない。でも、ペニンシュラのザ・バーの五十代と思しきバーテンダーが作る文句のつけようのないキューバリブレはきっと旨いのでしょう。

そして、なんと言ってもキューバリブレを飲みたくなります。(正確には、スペイン語でクバ・リブレ、英語ではキューバ・リバー。)サントリーのカクテルレシピによると、“1902年、スペインからのキューバ独立戦争の際に生まれたカクテル。独立支援のアメリカ軍人がたまたまラムにコーラを落としてみたら、うまかった!という偶然の産物。そのときの民衆の合言葉がViva

Cuba

Libre!(自由なるキューバ万歳!)。独立闘争の際にキューバを後押ししたのがアメリカ。キューバ産のラムとアメリカのコーラ、2つの国の連帯感をあらわしたのがこのカクテル。政治的メッセージの濃い生い立ちである。”早瀬耕は、“健康に気遣うならそもそもお酒を飲まなければいいのに、ダイエットコーク、今だったらゼロコークをわざわざ指定してまでお酒を飲むのは、変なことだけ気にしてる中井の性格設定ですね。バンコーが雲呑麺ばかり食べているのは、粘着質的なところを表しています。雲呑麺の話がなければ、バンコーって最後の最後まで明るい男なんですけど、実は彼はあまり新しいものが好きではない。ほんとうに快活なだけの男なのかという部分を出したくて、小道具を使っています。”と語っています。キューバリブレは懐かしのキューピット(カルピス1:コーラ5)同様私には美味しくない。でも、ペニンシュラのザ・バーの五十代と思しきバーテンダーが作る文句のつけようのないキューバリブレはきっと旨いのでしょう。

最後に、東京都立高校の青春時代が良いな、と思いました。主人公の中井優一、彼が(そして彼女も)高校時代に気になっていた鍋島冬香、彼の同僚でもある伴浩輔は旧制中学から続くナンバースクールである都立高校の同級生です。鍋島は津田塾の数学科から香港大学の大学院へ、バンコーは東北大学工学部へ、そして、(明記はされていませんが)中井は浪人後におそらく筆者と同じく一橋大学へ進みます。(一橋と津田塾はキャンパスも近くですね。)誘惑の多い東京で、“だめじゃん”の部類と自虐する中井は高校時代には渋谷のラジオ・デイズ“Everything

but the

Girl”には行っていません。会社の先輩であり、彼女の田嶋由記子は震災の後、ラジオ・デイズの共同経営者になり、やがて渋谷店の店長になり、“当店は、未成年はお断りですと、高校生だった優一が、この店に入るのを遠慮していたように”店のポリシーを変えたのです。

中高一貫校の方が大学受験にはきっと有利ですが、各都道府県の名門公立高校に私は深い尊敬の念があります。中高一貫校の生徒やその家庭環境はかなり均質化されていますが、公立高校には多様性が認められます。自分の教える教科には絶対の自信を持つ昔気質の頑固な教師が名門公立高校にはいます(多分)。男女共学の方が健全です。生徒が勉強だけでなく、スポーツや文化系の部活も頑張っていそうです(多分)。長い歴史の中、各分野で活躍する先輩が多数います。そう言いながら、結局私の子供たちは私立中高に進学したのですから、本音は…。どうなんでしょう。

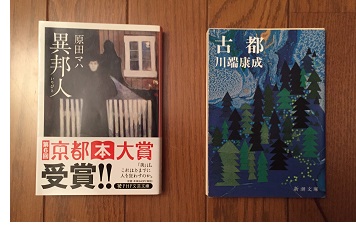

原田マハ「異邦人」(いりびと)/川端康成「古都」(2019年7月)

“きょう、ママンが死んだ。もしかすると、昨日かもしれないが、私にはわからない。”は、カミュの「異邦人」の有名な書き出しだが、原田マハの「異邦人」(いりびと)は、“京都に、夜、到着したのはこれが初めてだった。春の宵の匂いがした。”という文章で始まる。銀座の老舗画廊の後継者である篁一輝が、東京駅発最終のぞみで京都に降り立ったシーンである。でも、本当の主人公は妻の菜穂で、一代で財を成した祖父が設立した美術館の副館長であり、芸術に関する眼力は圧倒的である。妊娠中の菜穂は、2011.3.11の東日本大震災を逃れて、京都にやってきた。(京大病院産科でお産するようである。)鷹野せんという後ろ盾を得て、京都では本来異邦人(いりびと)には閉ざされている文化の扉が次々と解放される。(結局、彼女のルーツは京都にあったことがわかるのだが。)そして、実は異父姉妹であった無名の画家白根樹と知り合い、アートのためなら夫を含む全てを捨てても美を追求していく人生を見せてくれる。芸術至上主義で、あまりにも気が強い菜穂はとても魅力的である。性格が良いとは言えない、(むしろ性悪な)ヴィヴィアン・リーのスカーレット・オハラがヴェリー・チャーミングなように。

“きょう、ママンが死んだ。もしかすると、昨日かもしれないが、私にはわからない。”は、カミュの「異邦人」の有名な書き出しだが、原田マハの「異邦人」(いりびと)は、“京都に、夜、到着したのはこれが初めてだった。春の宵の匂いがした。”という文章で始まる。銀座の老舗画廊の後継者である篁一輝が、東京駅発最終のぞみで京都に降り立ったシーンである。でも、本当の主人公は妻の菜穂で、一代で財を成した祖父が設立した美術館の副館長であり、芸術に関する眼力は圧倒的である。妊娠中の菜穂は、2011.3.11の東日本大震災を逃れて、京都にやってきた。(京大病院産科でお産するようである。)鷹野せんという後ろ盾を得て、京都では本来異邦人(いりびと)には閉ざされている文化の扉が次々と解放される。(結局、彼女のルーツは京都にあったことがわかるのだが。)そして、実は異父姉妹であった無名の画家白根樹と知り合い、アートのためなら夫を含む全てを捨てても美を追求していく人生を見せてくれる。芸術至上主義で、あまりにも気が強い菜穂はとても魅力的である。性格が良いとは言えない、(むしろ性悪な)ヴィヴィアン・リーのスカーレット・オハラがヴェリー・チャーミングなように。

原田マハが刊行時に語っているところでは、お手本にしたのは川端康成の「古都」であったという。「古都」は読んでみたら何ということもない小品であるが、一頁目から感じられる流麗な文章と、目眩く京都の風土、風物の描写は、文豪の面目躍如である。川端康成自身のあとがきによると、「古都」は朝日新聞に連載された挿絵が小磯良平の連載小説であり、単行本の口絵は東山魁夷の「冬の花」であった。尤も、下鴨に滞在し執筆した頃は睡眠薬中毒であり、うつつないありさまで書いた「私の異常な所産」であると語っている。嘗て映画で岩下志麻や山口百恵が演じたヒロインの智恵子は、北山杉のように純粋で美しい娘である。生き別れた双子である苗子は、「異邦人」(いりびと)の白根樹に通ずるのであろうか。

小説というものを一切読まなくても人は生きて行けるが、優れた、いや世の中の客観的評価はどうでもよく、ただ自分が気に入った文学を堪能することにより、やはりその人の人生は豊かになると思われる。

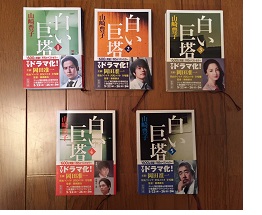

「白い巨塔」(2019年6月)

「インハンド」第6話で、「かもめのジョナサン」にとって“スピードは力、スピードは歓び、そしてそれは純粋な美ですらあった”ように、紐倉哲(山下智久)が“野桐(清原翔)にとってドーピングは走りを探求するための一つの手段でしかなかった。正しいも悪いもない。物理は良くて、化学はダメなのか。(高地トレーニングは良くて、鉄剤やエリスロポエチンは駄目なのか。)”と語ったのはとても印象的でした。

「インハンド」第6話で、「かもめのジョナサン」にとって“スピードは力、スピードは歓び、そしてそれは純粋な美ですらあった”ように、紐倉哲(山下智久)が“野桐(清原翔)にとってドーピングは走りを探求するための一つの手段でしかなかった。正しいも悪いもない。物理は良くて、化学はダメなのか。(高地トレーニングは良くて、鉄剤やエリスロポエチンは駄目なのか。)”と語ったのはとても印象的でした。

岡田准一が財前五郎を演じたテレビドラマ「白い巨塔」は、田宮二郎や唐沢寿明が主役を務めた作品と比較されるのは仕方ありません。これはミスキャストとか、あれは設定の不合理とかを指摘し合いながら、妻と楽しみました。大阪大学医学部の入学オリエンテーションの際に、阪大にとって決して名誉でない田宮版「白い巨塔」を見せられた、と久坂部羊が語っていました。(久坂部羊の「悪医」はとても面白く、オススメです。)

山崎豊子の小説を読んでみると、昭和30〜40年代の医療、司法に関わる時代小説です。作品として面白いし、概ね筋を知っているので、全5巻すぐ読めました。しかし、田宮版は兎も角、唐沢版や岡田版は制作当時の時代背景に合わせてかなり設定を変えてあるので、原作を読んで初めて知る発見もあります。サンデー毎日に連載され、当初は第一審財前勝訴で小説は完結する筈でしたが、“財前は罰せられるべき”という世論が強く、“最後は小説的生命より、社会的責任を先行させ、続編に取り組んだ。”と山崎は語っています。また、一般読者からの大きな反響とともに、医学界からも相当の反発があったことと推察されます。以下は勝手な考察です。

皆が煙草を吸っています。 財前は“煙草をくわえて、外来診察室を出た。” 医師会では“濛々と煙草の煙がたちこめ

”、“医学部3年生が煙草をふかしながら、授業の始まるのを待っていた。”

呼吸器外科が専門の東教授は葉巻派で、(育ちの良さを表し、)葉巻の方が煙草より肺への悪影響が少ない、と言い訳をしています。謹厳な病理学の大河内教授まで喫煙します。当時は、男の嗜みと考えられていたのでしょう。現在では、医師や医学生は煙草を吸ってはいけません。

昔から、家族、親戚に医師が多いという家系があります。例えば、里見の兄は洛北大学第二内科の講師でしたが、教授と意見が合わずに開業しています。里見の妻三知代の父は浪速大学医学部助教授から名古屋大学医学部長になっています。また、東教授は東都大学卒ですが、父親は洛北大学医学部附属病院長でした。

浪速大学第一外科の後任教授候補の推薦を東教授から頼まれた東都大学の船尾教授は、新潟大学の胸部(呼吸器)外科が専門の亀井教授と金沢大学の心臓外科が専門の菊川教授を提示します。一方、財前は消化器外科です。当時は同じ外科学講座に色々な臓器の外科がごっちゃでした。現在は外科でも臓器別診療科が主流になってきています。嘗ては全身を診療できる外科医をまず目指し、やがて自分の専門領域を見出すことができました。診療の細分化には大きなメリットがありますが、医師養成という面ではデメリットもあります。

因みに、大阪大学外科学講座は1922年(大正11年)第一外科と第二外科に分かれ、1956年(昭和31年)微研外科、1982年(昭和57年)小児外科ができ、2005年(平成17年)小児成育外科、心臓血管外科、呼吸器外科、消化器外科、乳腺・内分泌外科に分かれたということです。

小説では、山陰大学などの地方大学の悲惨さや系列校の存在(徳島、奈良、和歌山は浪速の、滋賀、三重などは洛北の、岡山、広島が九州の系列など。三つ目の特に岡山は当時でも失礼かと。)についてかなり強調して描かれています。きっと、関係者は憤っていたことでしょう。

佐々木庸平の切除胃の病理組織検査は、浪速大学では中央割面の一片しか調べておらず、早期噴門癌ですが、里見が赴任した近畿癌センターで連続切片を作成すると、早期癌ではなく、漿膜下に達する進行癌であり、未分化癌、しかも血管侵襲を認めました。第二審では、関口弁護士の努力、里見の応援などで、財前側の1)肺転移の見落とし、2)病理組織検査の杜撰さ、3)肺転移巣の増悪による癌性肋膜炎の見落としを主張しました。結局、1)、2)は事実として認められましたが、過失には問われず、3)の過失により6ヶ月間は生存し得たであろう間の収入の損失と遺族に対する慰謝料を支払え、という判決になりました。世間は1)と2)の過失も認めろと言うでしょうし、医療側は万に一つの極めて稀なケースなので、一切不可抗力であると言うでしょう。

小説では悪い部分が強調されていますが、財前の考え方は大学で生き残るためには必要な部分も多いです。一方、里見の立場であれば、大学にとっても遺族にとってももっと良い解決方法を提示出来たのに、そして第一内科の教授になる里見を観たかったのに、と思います。それでは小説が成立しませんが。

菊乃井さん(2019年5月)

おかもと会で、四月のやや特別な日に菊乃井さんを訪れました。

おかもと会で、四月のやや特別な日に菊乃井さんを訪れました。

「菊乃井本店」が京都を、ということは日本を代表する料亭であることに疑いを抱く人はまず無いと思います。例えば、婦人画報6月号「日本が誇る料亭と割烹」には、京都吉兆嵐山本店、菊乃井本店、高台寺和久傳の三店がまず掲載されています。三番目には瓢亭や未在を挙げる方も多いでしょうが、ワンツーはこの二店で決まりかなと思います。特筆すべきことに、菊乃井は嵐山吉兆の昼4分の1、夜3分の1の値段でお料理がいただけます。特定の人のものと思われてきた料亭文化を変革する意図があるようです。“普通の人が特別な日に少しだけ贅沢な時間が過ごせるような、そんな場でありたいとおもてます。”

“自分が考える最高の建築、これ以上ないと思われる素材や器、そして料理は空間芸術といわれるように、そういう空間を作り、そこで最もおいしいと思う食事を出し、楽しんでいただくことが目的。”

と三代目主人の村田吉弘さんは誌上で語っています。

女将さんの客あしらいもお上手ですし、同じミシュラン三つ星でも色々あります。

硬派 or 軟派 in University(2019年4月)

旧制高等学校や帝国大学においては、バンカラで弊衣破帽、わざと汚い格好をして、女性をシャットアウトする硬派が尊ばれました。年頃の男子ですから、本音は見目麗しい女子とお近づきになりたい、ときっと思っていたでしょうが。

我々の学生時代は、「大学のレジャーランド化」と言われる頃でした。山田浩之氏(広島大学)は、“政治運動にも教養主義にも無関心になった大学生は、新たな自由を大学生活で謳歌しはじめ、大学はレジャーランド化したと悲嘆されるようになる。大学生の目的は、教養による人格の形成から、4年間の学生生活を楽しむことに変化した。すなわち、サークル活動で多くの友人を作り、毎夜、コンパで酒を飲んで盛り上がる、麻雀、パチンコなどのギャンブルにはまって1日を潰す、アルバイトに励み、そこで稼いだお金を遊興費にあてるといった具合である。その一方で授業には真剣に取り組まず、代返、授業ノートの貸し借り、時にはその販売などが公然と行われるようになった。”と述べていますが、我々の学生時代はまさにその通りだったかも知れません。

結局、どの時代に学生生活を送れたら幸せなのかは、わかりません。私の子供たちはスマホが無ければ生きてゆけませんが、私の大学時代には携帯電話もインターネットもありませんでした。私の大学時代はクルマ無しには成り立たなかったですが、父の旧制第三高等学校時代にはクルマなど持てる筈は無く、下宿していた光悦寺から三高まで毎日歩いていたそうですが、それが当たり前でした。

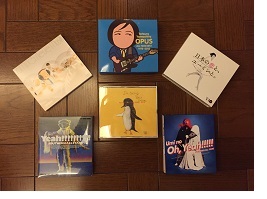

EPO(2019年3月)

懐かしい聴き慣れた曲が流れると当時を思い出すのは、誰しもが経験することです。

懐かしい聴き慣れた曲が流れると当時を思い出すのは、誰しもが経験することです。

私たちが大学受験の頃は、受験生を励まして、「HERO(ヒーローになる時、それは今)」(by

甲斐バンド)という文字がタテカンに踊っていました。入学時は、サザンオールスターズが「いとしのエリー」を歌い、竹内まりやが「UNIVERSITY

STREET」をリリースしました。洋楽では、The Knackの「My Sharona」やSupertrampの「Breakfast in America」が流行りました。

「オレたちひょうきん族」という大人気番組が1981年から1989年まで放送されており、その初期のエンディングテーマとして、「DOWN

TOWN」と「土曜の夜はパラダイス」を歌っていたのが、EPOでした。(その後、山下達郎の「パレード」と「土曜日の恋人」、松任谷由実の「土曜日は大キライ」、「SATURDAY

NIGHT ZOMBIES」、「恋はNo-return」が続きます。)EPOがヒット曲を連発している頃は、私の大学時代と重なっています。

「DOWN TOWN」は伊藤銀次作詞、山下達郎作曲の元々はシュガー・ベイブの楽曲です。『大人のMusic Calendar(2015年5月16日)オレたちひょうきん族OA開始

EPO「ダウンタウン」』には、当事者であった宮田茂樹氏が、1)全国ネットのお笑いバラエティーに、なぜあまり売れていなかったエポの歌が使われたのでしょうか?(結果、エポはメジャーシンガーの仲間入り) 2)なぜエポはダウンタウンを歌ったのでしょう?(頑固者の山下達郎の承諾)を説明され、う・ふ・ふ・ふ……と結んでいます。

「土曜の夜はパラダイス」

車のドアにもたれ 口笛の投げKiss

今夜も誰かに 悪さをしかけるつもり

ほんの時間つぶしに からかわれただなんて

本気で愛しちゃ いけない相手だったの

「うわさになりたい」

あの角に来たら わざとドリフトさせて あなたに体を傾けるから

当時が蘇ります。ベスト盤ではその時代の世相を思い出すのがやや困難ですが、通常のアルバムも持っているのに、ついベスト盤も買ってしまいます。

今田町立杭丹波焼(2019年2月)

一昨年の7月に父が贔屓にしていた今田町立杭の窯元で赤土部の花器を買いました。その窯元で紹介してもらった苦楽園から移転したスペイン料理店でランチをした後に、兵庫陶芸美術館で素晴らしい古マイセンを鑑賞しました。篠山市は城跡など市街地も美しいし、合併により立杭などの名所も手に入れました。同様に、豊岡市は合併により城崎温泉、神鍋高原スキー場、出石という羨ましい観光資源を得ました。

一昨年の7月に父が贔屓にしていた今田町立杭の窯元で赤土部の花器を買いました。その窯元で紹介してもらった苦楽園から移転したスペイン料理店でランチをした後に、兵庫陶芸美術館で素晴らしい古マイセンを鑑賞しました。篠山市は城跡など市街地も美しいし、合併により立杭などの名所も手に入れました。同様に、豊岡市は合併により城崎温泉、神鍋高原スキー場、出石という羨ましい観光資源を得ました。

今回、日常使いの器を求めに立杭

陶の里に伺いました。52軒の窯元が集結した窯元横丁はとても楽しいところです。色々な窯元で種種の器を買いました。亥の置物も手に入れました。600円でしたが、とても可愛らしい。年配の方が多いかなと思っていたのですが、意外に若いカップルやファミリー、女の子の二人連れも多かったです。

新春を迎えて(2019年1月)

新潟大学の榎本隆之教授に旨いお酒をいただきました。ありがとうございます。榎本先生は日本産科婦人科学会学術集会長として、2021年に新潟で第73回日本産科婦人科学会学術講演会を主宰されます。大きな学会ですが、先生らしくパワフルにかつ緻密に計画され、成功裡に終わることは間違いありません。

新春のお花は華やかです。冬はお花が長持ちし、嬉しい限りです。

新春のお花は華やかです。冬はお花が長持ちし、嬉しい限りです。

私たち世代にとって、大晦日の紅白歌合戦でサザンの桑田とユーミンが絡むという最高のシーンを見ることができました。松任谷由実の唄は、昔はヘタウマ、今はヘタヘタですが、(口パクでないことは確かで、)'胸騒ぎの腰つき'はウマウマでした。そして、まだマーケティング・フォー・ユーミンされていない荒井由実時代の曲はピュアで才能が満ち溢れています。サザンはクローズアップ!サザンで'女呼んでブギ'を歌っていましたが、NHKがよく許しましたね。パフォーマンスとしては、一にMISIA、二に米津玄師で、この二人には惚れました。

'希望の轍'と'つつみ込むように・・・'のイントロにはしびれました。あー楽しかった。

|