(2017年各種案内)

(2017年各種案内)

韓味一(2017年12月)

今年2回目の大学の同期会が、鶴橋の「韓味一」で行われました。

“豪放磊落かつ純真な同級生”との再会 in

鶴橋(2012年4月)で登場した大阪日赤の循環器内科医が幹事です。きっと病院では偉い先生なのでしょうが、同期会ではとてもそうは見えません。

「韓味一」は有名な韓国料理のお店らしく、関電病院など大阪にある京大関連病院に在籍したことがある同級生たちは来たことがあると言っていました。お料理は、前菜、佐賀牛の焼肉など全部美味しくて、これまで苦手だった参鶏湯もあっさりしていてくさみも無く、いくらでも食べられそうでした。今度、息子と行きたい。

今年2回目の大学の同期会が、鶴橋の「韓味一」で行われました。

“豪放磊落かつ純真な同級生”との再会 in

鶴橋(2012年4月)で登場した大阪日赤の循環器内科医が幹事です。きっと病院では偉い先生なのでしょうが、同期会ではとてもそうは見えません。

「韓味一」は有名な韓国料理のお店らしく、関電病院など大阪にある京大関連病院に在籍したことがある同級生たちは来たことがあると言っていました。お料理は、前菜、佐賀牛の焼肉など全部美味しくて、これまで苦手だった参鶏湯もあっさりしていてくさみも無く、いくらでも食べられそうでした。今度、息子と行きたい。

今回から、京のぶぶ漬け(2014年5月)にも登場した評論家先生がメンバーに加わりました。彼とはアメリカのバス横断、くくっているハワイ、ヨーロッパ野放し旅行など一緒に行きました。体が少し丸くなって、HbA1cが高いめだそうで、ご節制ください。

内燃機関の今後と自動運転(2017年11月)

フランスのエコロジー大臣(環境連帯移行大臣)ニコラ・ユロ、イギリス環境相マイケル・ゴーブが、2040年までに二酸化炭素の排出削減のため、国内におけるガソリン車およびディーゼル車の販売を禁止すると相次いで発表しました。内燃機関或いはエンジンという言葉はやがて遠い時代の言葉になるのでしょうか。そう言えば、欧州の自動車メーカーがこぞって電気自動車やハイブリッド車の開発に力を入れています。現状では、中途半端なハイブリッド車が多いですが。

フランスのエコロジー大臣(環境連帯移行大臣)ニコラ・ユロ、イギリス環境相マイケル・ゴーブが、2040年までに二酸化炭素の排出削減のため、国内におけるガソリン車およびディーゼル車の販売を禁止すると相次いで発表しました。内燃機関或いはエンジンという言葉はやがて遠い時代の言葉になるのでしょうか。そう言えば、欧州の自動車メーカーがこぞって電気自動車やハイブリッド車の開発に力を入れています。現状では、中途半端なハイブリッド車が多いですが。

昨年秋、自動運転の先駆けとなる技術を盛り込んだクルマがうちにやって来ました。ウィンカーを出すと自動的に車線を変更するのには最初感動しました。急な車線変更や他者との接近を試みるとクルマに怒られます。今後は更に技術が進歩して、道路の逆走や店舗への突っ込みなどが無くなると良いですね。

「ひるおび!」で煽り運転の特集をやっていて、八代弁護士が、自分は車の運転中は全て相手に譲る、と言っていました。それができたら良いのですが。

祝全医体優勝!阪大医学部サッカー部(2017年10月)

大阪大学医学部サッカー部は西医体で快進撃を見せたものの、準決勝で愛知医科大学に3-3、PK4-5、3位決定戦で宮崎大学に1-1、PK5-6と最後は不完全燃焼であった。

大阪大学医学部サッカー部は西医体で快進撃を見せたものの、準決勝で愛知医科大学に3-3、PK4-5、3位決定戦で宮崎大学に1-1、PK5-6と最後は不完全燃焼であった。

医学生にとって大事なのは西医体や東医体であって、全医体はおまけである。全医体のサッカーは本来西医体優勝、準優勝の2チームしか出場できない。ところが、優勝の福井大学、3位の宮崎大学が辞退し、4位の阪大にお鉢が回ってきた。信州大学に2-1、愛知医科大学に2-0で勝ち、阪大はなんと優勝してしまった。

私が5回生(学3)の時に我が京都大学医学部芝蘭会硬式庭球部も西医体で3位になり、優勝の岡山大学が辞退し、全医体に出ることができた。千葉大学に負け、久留米大学に勝ち、3位だった。謙遜ではなく、ラッキーのみでレギュラーに入れた私は、自他共に認める弱い選手だった。ダブルスNo.1、シングルスNo.4で捨て駒として、単複4連敗に終わった。(シングルスで1セットだけ取れた。)でも、仲間との旅行も含めて、とても楽しかった。良い思い出である。

テニスはダブルス3本、シングルス6本の団体戦で、試合は3セットマッチなので、オーダーの当たり外れはあるが、大体強い方が勝つのに対して、サッカーは実力差が少しならば、弱い方が勝つことができるスポーツである。テニスの西医体3位、全医体3位とサッカーの西医体4位、全医体優勝は比べるとどっちもどっちだが、後者は全国大会優勝と一生言えるので、ちょっと悔しく、そして嬉しい。

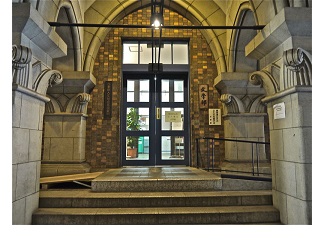

同窓会(2017年9月)

卒業して32年、大学同窓会(公式)に出席しました。永年幹事は名ばかりの国試の勉強会(5名)で一緒だった泌尿器科医師です。会場に入るときにエレベーターで一緒になったのは、名古屋大学の病理学教授です。真面目で端正な容姿の彼は、クールそうな印象ですが、実はとても優しくて良い奴だと皆が言っていました。

卒業して32年、大学同窓会(公式)に出席しました。永年幹事は名ばかりの国試の勉強会(5名)で一緒だった泌尿器科医師です。会場に入るときにエレベーターで一緒になったのは、名古屋大学の病理学教授です。真面目で端正な容姿の彼は、クールそうな印象ですが、実はとても優しくて良い奴だと皆が言っていました。

今回は出席者がいつもより多いらしく、なかなか盛況でした。当初、3分の1くらいは顔見ても誰かわからなかったのですが、次第に判明しました。講演は福島県立医大から京大耳鼻咽喉科に帰って来た教授殿でした。学生時代に「11月祭」で“○○紹介”を一緒にした思い出があります。今では決して許されない企画ですが、主催者は私と彼とテニス部の1学年下の後輩女子の3人でした。彼は京大教授になり、彼女は英科学誌「Nature」の今年の10人に選ばれた有名科学者になり、二人ともほんま偉ならはったわ。(私はその年の「11月祭」で高2になっていた妻と再会しました。)

医学生から医師へ(2017年8月)

姉の長男は今年山梨大学医学部を卒業して、東京の病院で研修をしています。大学では授業料を免除されていたようです。私の親戚には変わり者もいますが、彼は中では最も人当りが良くて臨床医向きです。結構ミーハーなとこもあって、その点では私と話が合います。人に役立つ整形外科医を目指してください。

姉の長男は今年山梨大学医学部を卒業して、東京の病院で研修をしています。大学では授業料を免除されていたようです。私の親戚には変わり者もいますが、彼は中では最も人当りが良くて臨床医向きです。結構ミーハーなとこもあって、その点では私と話が合います。人に役立つ整形外科医を目指してください。

妹の長女は、雙葉から東京慈恵会医科大学に進学し、もうすぐ医師になります。慈恵医大は私学の名門で、同級生の中には首都圏の国公立大学医学部に合格したのに慈恵を選んだ人がいる、何年か前には東大理科三類を蹴った人もいたとのことです。サッパリした、でも優しい女医向きの性格だと思います。

医師に限らず、志を持った若者たちが頑張る姿は、私には美しく、眩しく見えます。

酒を飲むのは人生の無駄(2017年7月)

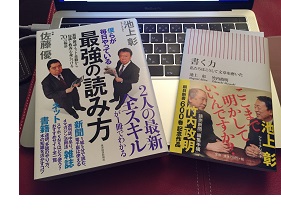

『僕らが毎日やっている

最強の読み方』は池上彰と佐藤優の共著で、新聞、雑誌、ネット、書籍、教科書との付き合い方を語り合っています。知識と情報を得るために色々な媒体を読むことは、彼らにとっては一種の強迫観念のようです。でも、大量の読書を続け、享楽から距離を置き、本質を追求する生活は、傍から見るほど苦しくなく、視野が広がった喜び、読みが当たったときの満足感という知的快楽に背中を押されて私たちは走っている、と池上さんは言っています。知は「武器」であり「楽しみ」でもある、と佐藤さんも主張しています。或る意味、羨ましい。

『僕らが毎日やっている

最強の読み方』は池上彰と佐藤優の共著で、新聞、雑誌、ネット、書籍、教科書との付き合い方を語り合っています。知識と情報を得るために色々な媒体を読むことは、彼らにとっては一種の強迫観念のようです。でも、大量の読書を続け、享楽から距離を置き、本質を追求する生活は、傍から見るほど苦しくなく、視野が広がった喜び、読みが当たったときの満足感という知的快楽に背中を押されて私たちは走っている、と池上さんは言っています。知は「武器」であり「楽しみ」でもある、と佐藤さんも主張しています。或る意味、羨ましい。

本書にも出てくる、梅棹忠夫の『知的生産の技術』(京大式カード)も、渡部昇一の『知的生活の方法』も、野口悠紀雄の『「超」整理法―情報検索と発想の新システム

』(押出しファイリング)も書棚に眠っていますが、憧れだけで、知的生活をした試しが一度も私にはありません。

最強の読み方の極意の一つに、読書には「ネット断ち」と「酒断ち」が重要で、極論をいえば、「酒を飲むのは人生の無駄」とあります。池上さんは元々お酒が飲めない。佐藤さんは“外交官時代に一生分飲んだから”と人には説明するが、50歳を過ぎてから人生の残りの持ち時間を考えるようになったから「酒断ち」を行ったとのことです。

“お酒飲めないなんて人生損しているよ”と周囲から言われると、下戸の人は“ほっとけ”の思いでしょうが、飲酒のデメリットは言うまでもなくたくさんあります。いい気分になる反面、眠くなって時間の有効活用ができなくなるのを、最近私も痛感しています。飲んでも支障がない夕食時に、お酒は少量だけいただきましょう。

最近、安倍政権の機関紙である読売新聞の購読をやめました。子供の頃は王選手のファンでしたが、現在はアンチ巨人で、関東のローカル大学の大会である箱根駅伝をなんで正月に関西で観なあかんねんと思いますが、「編集手帳」はお気に入りだったので、池上さんと竹内政明氏の『書く力

私たちはこうして文章を磨いた』も面白く読みました。残念ながら、文章力はチョーないままですが。

教養主義(2017年6月)

教養主義の権化たる旧制高校に対する憧れがある私は、確かにブランドやお墨付きに対する耐性がない。学歴に拘り、ドイツの自動車や万年筆が好きで、何を言ってるかようわからん哲学者をありがたがる。聴く耳に自信がないから、クラシックやジャズのCDは書籍やネットで名盤とされるものを購入する。著名な画家の作品には、理解できなくても、取り敢えず頭を垂れる。

教養主義の権化たる旧制高校に対する憧れがある私は、確かにブランドやお墨付きに対する耐性がない。学歴に拘り、ドイツの自動車や万年筆が好きで、何を言ってるかようわからん哲学者をありがたがる。聴く耳に自信がないから、クラシックやジャズのCDは書籍やネットで名盤とされるものを購入する。著名な画家の作品には、理解できなくても、取り敢えず頭を垂れる。

長坂道子「ときどき日記」の「物書き=芸人」説(2017年1月11日)(http://mnagasaka.exblog.jp/23773156/)には納得させられた。明治学院大学国際学部高橋源一郎ゼミの学生たちは何の気負いもなく、或いは予めの知識もない。

ああ、やっぱり、若者は本読まないんだ、と思いきや、実験的にドストエフスキーの「白痴」を読ませてみたら、「先生、ヤバいよ、面白い。ドストエフスキーって知らなかったけど、チョーいいよ」「熱いよね、あの人」「熱いよ」という感動の反響。その後、色々読ませたところ、小林秀雄だけは不評だったが、その理由はといえば、「先生、この人、なんであんなに威張ってんの?」と、こうくる。それで高橋さん、すごい、読めてるじゃないか、と感心する。

高橋さん同様、私も昔の人間なので、教養主義という呪縛にはまって大人になってきた。だから小林秀雄は偉い人だという刷り込みから入っている。ドストエフスキーを読んでないなんて恥ずかしい、というところから入っている。世界文学全集という箱の魔力や神田古本屋街というコンセプトにうっとりとなり、内心、これのどこが面白いのか、と思う「名作」は山ほどあったとしても、それはきっと自分の理解力が感性が乏しいからだ、と卑屈になる。わかったふりをする。見栄を張る。ああ、どれもこれも、身に覚えのあることばかり。それに比べ、昨今の若者には、そういう呪縛から自由なところで、実はなかなか素晴らしいリテラシーがあるのだ、と高橋さんは感じ入る。

そうやな。今日びネットで5分ほど探せば、どんな分野でも浅い蘊蓄なら傾けることが可能である。うちの長男のように、無知なことに拘りがなく、自分の感性で物事を考えたり選んだりする姿勢も理解しなあかんと思う。素直なのは、私ではなく、彼である。

武蔵の卒業式(2017年5月)

前回の追記ですが、妹の次男は武蔵高校の卒業生代表として答辞を務めたそうです。私の父が生きていたら大喜びしそうな内容でした。

畢竟ずるに、在校生諸君は今のうちに極端な思想を持ち、友人とそれを交換しあってほしい。そのためには「勉強:勉め強いる」するより、自主的に関心事を「学習:学び習う」せよ、ということです。行き着く先はアナキズムでもよく、モナキズムでもよい。ファシズムでもよく、コミュニズムでもよい。法律に抵触せず、他人の人権を侵害しない範囲で、青臭く愚にもつかない滅茶苦茶な思索を巡らしてください。

大学入試やその合否の兼ね合いで、高校の卒業式の日程が考慮されます。例えば京都府では、洛星は国立大学入試の前に、洛南は入試と合格発表の間に卒業式は行われます。一方、武蔵は合格発表後に開催され、卒業証書授与の際に、“〇〇さん、合格おめでとう”と在校生から声がかかるそうです。落ちた子がかわいそう、と言うと、“××さん、来年一緒に頑張りましょう”と励まされ、教師も卒業生も在校生もニコニコしているらしいです。なかなか良い学校だ。

東大文科三類進学(2017年4月)

妹の次男が武蔵高校を卒業して、東京大学文科三類に進学します。国文学を専攻し、英語の参考書である赤尾の赤本(旺文社)のように自分の名前がついた国語の参考書を作ると以前に語っていました。その話を聞いてとても嬉しくなって、秘蔵の「新釈現代文」(新塔社)、「古文研究法」、「漢文研究法」(洛陽社)を彼にあげました。東大の先輩になる姉の次男は、“彼の作る参考書は良質だと思うけど、コマーシャルベースに乗るかは別問題だね。”と言っていましたが。

妹の次男が武蔵高校を卒業して、東京大学文科三類に進学します。国文学を専攻し、英語の参考書である赤尾の赤本(旺文社)のように自分の名前がついた国語の参考書を作ると以前に語っていました。その話を聞いてとても嬉しくなって、秘蔵の「新釈現代文」(新塔社)、「古文研究法」、「漢文研究法」(洛陽社)を彼にあげました。東大の先輩になる姉の次男は、“彼の作る参考書は良質だと思うけど、コマーシャルベースに乗るかは別問題だね。”と言っていましたが。

我々の世代は、京大の中国文学や東大の仏文などに強い憧れがありました。その道に進んでも、私には才能が無いので早々に諦めました。(医者の才能もないけど。)

物の価値と値段(2017年3月)

マガジンハウスの『GINZA』でインタビューを受けた博多大吉は、「僕、高い服が買えないんですよ。Tシャツなら3,000円台、シャツで6,000円台までですね。それを超えると、もったいないと思ってしまって。金額的には買えるんですけど、昔の金銭感覚がずっと残ってるんですよね。」と語っています。『踊る!さんま御殿!!』では、「例えばTシャツなら1,980円まで。気に入ったやつでニーキュウ。こういうシャツはゴーキュウですかね。5,900円まで。上着がナナハチ。」と言っていましたから、大体辻褄は合います。そして、同番組でSHOUTAがバレンシアガの7万円のTシャツを着ていることに驚くのですが、私も、ユニクロのスーピマコットンTシャツでええんちゃうん、とつい呟きました。ファッションに対する価値観は人それぞれであり、完全に自己満足プラス他人に対する自己アピールの世界ですから、それが高くても安くても、自分が満足できるものであれば良いのでしょう。白無地の丸首のセーターを探している時に案外良いのが無くて、マッキントッシュ・ロンドンのものが39,000円で、H&Mが3,900円で丁度十分の一かと思ったことがあります。さすがに素材や質感はかなり違いますが。価格について言うと、1,000円以下でカワイイ白丸首セーターは買えます。兵庫県の超名門ゴルフ倶楽部に連れて行ってもらった際に、980円のセーターを着て行ったことがありますが、全然問題ない。ゴルフ場では高いセーターを着ている人より、ゴルフが上手い人が一番偉いものですから。(私のゴルフで悪いのはスコアだけだったので、980円のセーターと釣り合うくらいのグロスでした。)

オシャレでセレブなショップでインスピレーションを得た後に同じテイストのもっと安価なファッションやインテリアを買うのはとてもリーズナブルです。でも、例えば、ポルトローナ・フラウのチェスターとよく似たチェスターフィールドソファは10分の1の価格でも手に入りますが、素材も製法も全く別物です。私は、高いTシャツはよう買わんけど、安いソファもよう買わん。どこに折り合いをつけるかはその人次第です。

オシャレでセレブなショップでインスピレーションを得た後に同じテイストのもっと安価なファッションやインテリアを買うのはとてもリーズナブルです。でも、例えば、ポルトローナ・フラウのチェスターとよく似たチェスターフィールドソファは10分の1の価格でも手に入りますが、素材も製法も全く別物です。私は、高いTシャツはよう買わんけど、安いソファもよう買わん。どこに折り合いをつけるかはその人次第です。

出版社と書店の構造不況(2017年2月)

家庭画報を読んでいると、上質な洋服、靴、バッグ、時計やジュエリー、インテリア、食、旅、芸術、芸能の傍、受け継いでいくべき日本の伝統や文化についても載っています。毎月このボリュームの雑誌を作るのは大変、と妻に言うと、着回しみたいなもので、春は桜、夏はリゾート、秋は紅葉、冬は正月の支度や温泉を特集しておけば良いし、部数が伸びるネタ、例えば東京の読者に向けた京都特集なんかフォーマットが決まっている、それに京都の料亭といえば菊乃井さんや瓢亭さんばかり出ている、と答えが返ってきました。確かに。

家庭画報を読んでいると、上質な洋服、靴、バッグ、時計やジュエリー、インテリア、食、旅、芸術、芸能の傍、受け継いでいくべき日本の伝統や文化についても載っています。毎月このボリュームの雑誌を作るのは大変、と妻に言うと、着回しみたいなもので、春は桜、夏はリゾート、秋は紅葉、冬は正月の支度や温泉を特集しておけば良いし、部数が伸びるネタ、例えば東京の読者に向けた京都特集なんかフォーマットが決まっている、それに京都の料亭といえば菊乃井さんや瓢亭さんばかり出ている、と答えが返ってきました。確かに。

家庭画報には通常版の他、プレミアムライト版、デジタル版があります。紙媒体の書籍や雑誌が売れなくなってきていますので、出版社は大変です。一方、書店(本屋さん)も辛い時代になりました。

丸善ジュンク堂書店の工藤恭孝社長が、お客さんがお店に来て本を選んで、店内で自分のスマホからネットでその本を注文するのを見て衝撃を受けた、という記事がありました。消費者は手ぶらで帰ることができますが、書店としてはがっかりです。(家電については、ネットで買う方がずっと安いことが多いので、この傾向は更に顕著ですね。)

日本の出版業界は、雑誌の売り上げが書籍を上回る「雑高書低」状態が続いていましたが、2016年の雑誌の売上高が41年ぶりに書籍を下回るというニュースがありました。2017年はさらに減少する見込みです。私が購読していたBRIOも、モデルチェンジ後のカール大帝をメインキャラクターにしたGainerも廃刊(休刊)してしまい、光文社の男性月刊誌は消滅したのでありました。残念なことです。

可愛い長女の下に山梨大学と東大の医学生を息子に持つ姉がお正月に帰省した際に、医学書も辞書も電子化され、重たい本を持ち運ばなくても良いし、書棚や机上の省スペース化が図られるみたいね、と語っていました。うちの長男は、Wi-Fi環境の無い家はその価値が50%減じられると言います。年賀状も、家庭の固定電話も、紙媒体の雑誌、書籍、新聞なども廃れていく運命の途上にあります。でも、媒体が変化しても、内容の濃いコンテンツは皆が求めています。構造変化の真っ只中の業界の方々は、戸惑いつつも、優良な情報、知識、文化をどうぞ私たちに与えてください。

雪はお好きですか? Part.2(2017年1月)

この冬は雪がほとんど降らないね、と言っていたら、センター試験に合わせるようにドカ雪で、受験生は気の毒です。京都市も10cm以上積雪し、都道府県女子駅伝の選手の皆さんは吹雪の中ご苦労様でした。でも、受験生にとっても、ランナーにとっても、きっと良い思い出になりますよ。

私は、定番のコースを雪道ドライブしてきました。新雪の上を滑らかに走るのは、美しい景色を伴って、素晴らしい経験です。途中、雲原の南島を通る時は、こんなに雪深いのに南の島か、といつも思います。

|